Auteur : Claude Jaeck

Histoire intime d’une condamnation nazie en Alsace annexée (1941)

Les archives familiales sont comme des coffres aux trésors endormis. Elles abritent des parchemins jaunis – actes notariés aux sceaux craquelés, contrats de mariage aux signatures tremblées, ventes de terres oubliées, achats de maisons dont les murs ont disparu, coupures de journaux aux nouvelles fanées, lettres aux encres pâlies où palpitent encore des vies éteintes… Ces documents somnolent, patiemment, dans l’attente d’un regard neuf. Celui d’un descendant curieux, d’une main tendrement archéologue, heureuse de déterrer ces fragments du passé, de les déchiffrer, de leur redonner voix – et, ce faisant, de renouer les fils invisibles qui le lient à ceux qui l’ont précédé.

Parmi ces documents, certains contiennent des histoires tragiques, presque irréelles, que l’on peine à croire tant elles semblent disproportionnées ou absurdes.

Le casier judiciaire de 1941 de ma grand-mère, Lucie Jaeck (née Boeglin), aubergiste à Hégenheim, en fait partie.

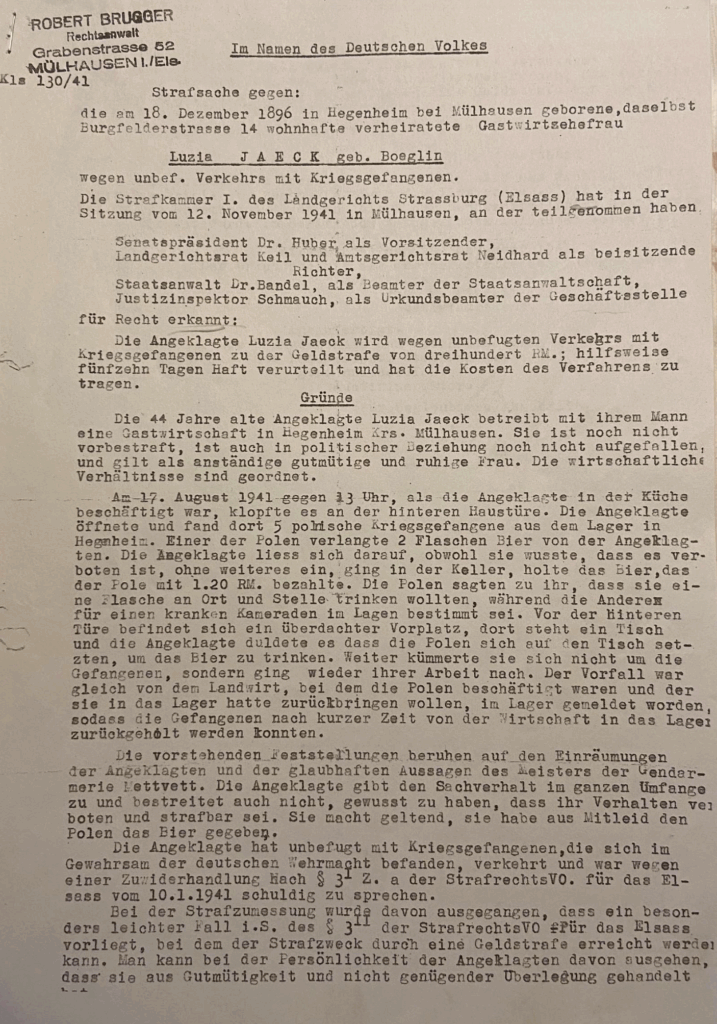

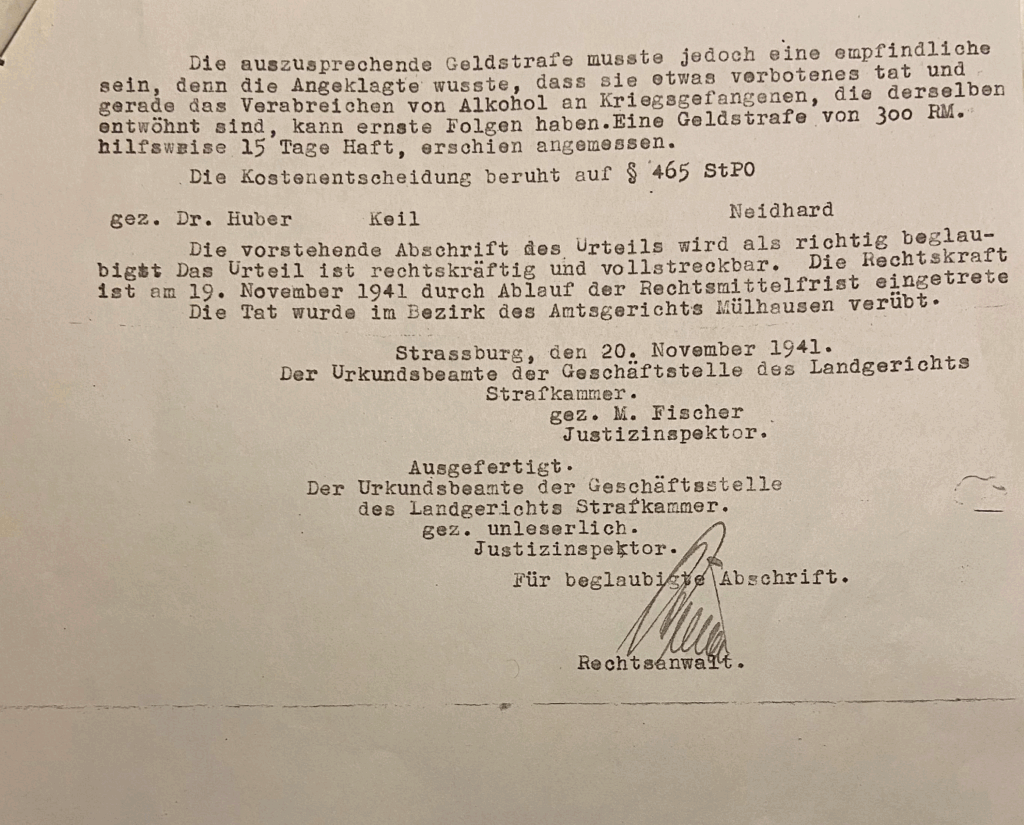

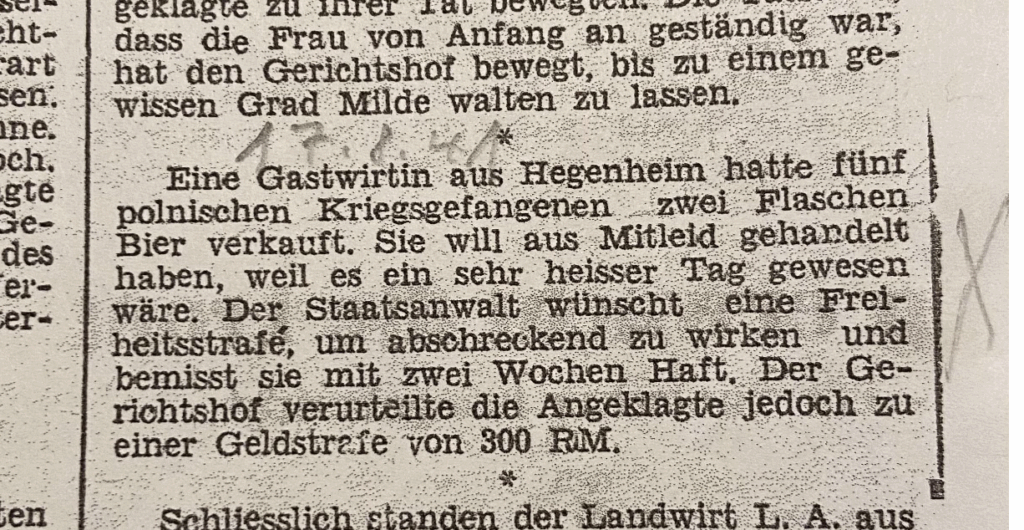

Quelques feuilles jaunies, deux extraits de presse publiés le 17 août 1941 et un jugement officiel daté du 20 novembre 1941, et soudain, c’est tout un monde qui se redessine. Celui d’une Alsace annexée, écrasée par une machine administrative, policière et politique impitoyable du regime nazi, ou un simple geste d’humanité devenait un acte criminel.

Ces documents racontent, dans leur nudité bureaucratique, une histoire familiale anecdotique mais qui rejoint la grande histoire, celle si singulière de notre Alsace: celle de la vie quotidiennement surveillée, stratifiée, encadrée sous le IIIe Reich.

Alsace 1940-1944 : une terre déchirée entre deux nations

Quand on relit aujourd’hui le casier judiciaire de Lucie Jaeck, on touche du doigt une blessure ouverte de l’Histoire alsacienne – celle d’une région ballottée entre la France et l’Allemagne, deux fois annexée en moins d’un siècle (1871-1918, puis 1940-1944), et dont les habitants ont payé le prix de ces déchirements.

En exhumant cette histoire, je ne cherche pas seulement à réhabiliter la mémoire de tout ceux qui ont souffert lors de cette période, je veux aussi donner un visage à ces Alsaciens ordinaires qui, sans armes ni réseaux, ont résisté à leur manière – en refusant de devenir des bourreaux.

Pour comprendre comment une aubergiste de Hégenheim a pu se retrouver condamnée pour deux bouteilles de bière, il faut d’abord plonger dans le mécanisme implacable de l’Alsace annexée, une région où le moindre écart était transformé en crime contre le Reich.

1. L’Alsace annexée : une société sous domination totale

Pour comprendre comment ma grand-mère, aubergiste d’un petit village frontalier a pu comparaître devant la 1ère Chambre correctionnelle du Tribunal de Strasbourg, il faut d’abord rappeler ce qu’était l’Alsace en 1941.

Depuis l’été 1940, la région n’était plus seulement occupée elle est ré-annexée de facto par le IIIe Reich, qui la considère comme une terre germanique à « réintégrer » dans le Großdeutschland.: elle était administrée comme une partie intégrante du Reich. Chaque village, même le plus modeste, devenait une micro-cellule du système totalitaire nazi. Rien n’y échappait : ni les enfants, ni les commerçants, ni les prêtres, ni les paysans. Dans chaque commune, le pouvoir local était structuré autour de personnages et d’organes dont l’autorité supplantait celle des autorités françaises disparues.

Le Bürgermeister, souvent identifié parmi les habitants jugés “fiables”, incarnait le relais administratif du Reich. Au-dessus de lui, le Ortsgruppenleiter, véritable commissaire politique de la NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) dans la localité, contrôlait les mentalités, surveillait les conversations, entretenait un réseau d’informateurs et de sympathisants. Il était l’œil et l’oreille du parti, celui qui devait “sentir l’humeur de la population”, rapporter les déviances, identifier les résistances, encourager les dénonciations.

La gendarmerie allemande complétait cette toile serrée. Elle intervenait sans avertir, procédait aux interrogatoires, aux descentes dans les fermes, aux visites inopinées dans les auberges. A Mulhausen, comme à Kolmar et Straßburg, la Gestapo ajoutait un niveau encore plus redouté, convoquant, emprisonnant, jugeant en parallèle, parfois sans laisser de traces.

La jeunesse elle-même était absorbée par la Hitlerjugend (HJ) et le Bund Deutscher Mädel (BDM), présents dans chaque village. Ces organisations inculquaient une idéologie rigide, façonnaient l’esprit des adolescents.

Dans ce climat de surveillance généralisée, chacun vivait sous le regard des autres.

On savait qu’un mot, un geste, une visite, une conversation pouvait être rapportée.

Le régime n’avait pas besoin d’une police omniprésente : il disposait d’un outil plus efficace encore, la peur, et d’une arme plus discrète mais plus redoutable : la dénonciation.

2. Une dénonciation avérée

Les documents du dossier ne nomment pas celui ou celle qui a dénoncé ma grand-mère. Mais tout dans le déroulement de l’affaire désigne une dénonciation. Aucune patrouille allemande n’aurait pu surprendre la scène décrite, tant elle fut brève. Les prisonniers polonais étaient repartis immédiatement au camp. La gendarmerie n’était pas à proximité. Et rien n’indique que Lucie Jaeck faisait l’objet d’une quelconque surveillance préalable.

L’enquête ne repose que sur le signalement initial, sur la visite de la gendarmerie, et sur les aveux sincères de la prévenue. Le jugement le reconnaît implicitement lorsqu’il affirme : «Die Vorgänge stehen fest aufgrund der Einräumungen der Angeklagten und der glaubhaften Aussagen der Gendarmerie.» Les faits sont établis sur la base des aveux de l’accusée et des déclarations crédibles de la gendarmerie.

Il n’y a donc qu’une conclusion logique : quelqu’un a vu, ou cru voir, ou entendu dire, et a signalé l’aubergiste aux autorités. Dans l’Alsace de 1941, cela suffisait. Un mot porté au maire, au Ortsgruppenleiter, ou à un membre du parti local, et la machine judiciaire s’enclenchait.

3. Le fait reproché : un geste d’humanité en plein été

Le dossier judiciaire relate la scène en quelques lignes d’une froideur administrative.

Le 14 juin 1941, cinq prisonniers de guerre polonais, employés au camp de Hégenheim, frappent à la porte de la maison-auberge de Lucie, ma grand-mère. Ils demandent de la bière. Il fait très chaud ce jour-là, rapporte même la presse. Lucie hésite. Elle sait que c’est interdit. Elle sait que les contacts avec les prisonniers sont sévèrement punis. Mais elle finit par céder, simplement, humainement, sans arrière-pensée.

Le jugement note : «Die Angeklagte gibt an, dass Sie aus Mitleid handelte.» La prévenue déclare avoir agi par compassion.

Elle descend à la cave, prend deux bouteilles, les vend au prix habituel – 1,20 RM -, puis les laisse boire rapidement dans l’entrée, à l’abri des regards. Il ne se passe rien d’autre. Les hommes repartent aussitôt. L’incident dure moins de dix minutes.

Ce geste banal, dérisoire, devient un crime politique.

4. L’interprétation nazie : de la compassion érigée en subversion

Les articles publiés le 17 août 1941, qui rapportent plusieurs cas similaires, laissent percevoir la grille de lecture du Reich. La presse souligne que vendre de la bière à des prisonniers ne constitue pas seulement un acte interdit : c’est une atteinte à la dignité allemande.

Dans le texte, on lit : «Eine unwürdige Behandlung gegenüber der Würde der Deutschen.» Un comportement indigne envers la dignité des Allemands.

Il ne s’agit donc pas d’une infraction économique, ni même disciplinaire, mais d’une faute raciale et politique. Aux yeux du Reich, accorder un geste de bienveillance à un prisonnier polonais revient à rabaisser l’Allemand et son “statut supérieur”. Ce glissement idéologique est central : la compassion devient une faute contre la nation.

5. Le procès : une mécanique glaciale

La sentence est prononcée le 20 novembre 1941 à Mulhouse par la 1ère Chambre criminelle du Tribunal de Strasbourg.

Elle débute par la formule rituelle : «Im Namen des Deutschen Volkes» Au nom du peuple allemand. On y trouve la composition complète du tribunal : le président Dr Huber, les juges Keil et Neidhardt, le procureur Dr Bendel, le greffier Fischer. Un appareil officiel lourd, disproportionné, mobilisé pour juger une femme accusée d’avoir vendu deux bouteilles de bière.

Le tribunal reconnaît pourtant que l’acte n’a rien de politique. Le jugement l’admet explicitement : « Das Gericht nimmt nicht an, dass politische Gründe vorlagen. »

Le tribunal reconnaît ne pas y voir de motifs politiques. Mais cela n’adoucit pas la sentence.

Car ce que l’on punit ici, ce n’est pas la motivation : c’est le geste lui-même, et l’exemple qu’il représente. Le verdict tombe, implacable : 300 Reichsmark d’amende, à défaut 15 jours d’emprisonnement. L’écrit ajoute même que la sanction devait être sensible : «Die Geldstrafe musste eine empfindliche sein.» L’amende devait être sensible (douloureuse). Et il précise que servir de l’alcool à des prisonniers pouvait, selon les autorités, entraîner : «ernste Folgen» de graves conséquences. La machine se referme ainsi sur une femme qui a commis, en réalité, un acte profondément humain.

6. Un climat général de suspicion et de peur

Les autres affaires relatées dans les coupures de presse du même jour montrent que Lucie n’est qu’un cas parmi des dizaines. Dans la même session du tribunal, on juge :

des habitants ayant parlé à des prisonniers, d’autres ayant été photographiés avec eux, une femme ayant donné du lait, une autre ayant montré de la sympathie.

Chaque geste peut devenir suspect, chaque interaction une infraction, chaque citoyen un potentiel coupable. C’est toute une région qui vit sous le régime de la peur, du soupçon généralisé, et de l’autorité absolue.

——————————————

En relisant ce dossier aujourd’hui, on est frappé non par la faute – insignifiante -, mais par l’ampleur de la répression qui s’abat sur elle. La disproportion est telle qu’elle en dit plus long sur le régime que sur la prévenue.

Lucie Jaeck n’a pas commis un crime : Elle a accompli un geste simple, humain, qui dans un système totalitaire devient un acte de résistance intime.

Ce casier judiciaire, autrefois conçu pour humilier, prend aujourd’hui un tout autre sens. Il devient le témoignage d’un courage ordinaire, discret, de cette forme de résistance de proximité qui n’a pas besoin de drapeau ni de grandiloquence.

Parce que l’Histoire, toujours, finit par rendre justice à ceux qui ont agi selon leur conscience, même lorsque le monde entier semblait marcher dans l’autre sens.